有機合成において、アルコールの酸化は非常に発展した分野であり、数多くの有用な酸化法が開発されてきました。

それこそ覚えきれないほどの酸化剤が報告されているわけですが、酸化したい原料の環境に応じて最適な酸化方法は異なることが一般的です。

立体障害や共存する官能基、反応のスケールや得られる生成物の特性など、様々な要因が最終的な生成物の収率に関わってくるため、ある程度試行錯誤せざるを得ない面があります。

しかしながら、昔から知られていて、なおかつ現在においても使われている反応は、長年の生存競争に勝ち残ってきた反応たちであり、特徴的な働きがあります。

今回取り上げるOppenauer酸化(オッペナウアー酸化)は、2級アルコールを中心に優位性を発揮する酸化反応です。

アセトンが酸化剤になるOppenauer酸化

Oppenauer酸化は、アルミニウムイソプロポキシドを活性化試薬に用いて、アルコールをアセトン溶媒中で酸化する反応です。

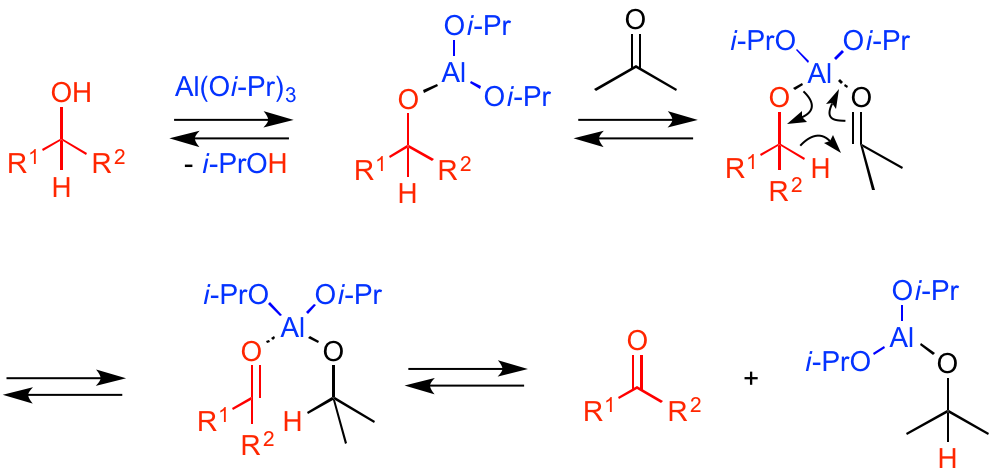

まず、原料であるアルコールがアルミニウムイソプロポキシドに作用し、配位子交換を経てアルミニウムアルコキシド中間体を形成します。

この中間体のアルミニウム金属に対して、フラスコ内に大過剰量存在するアセトンが配位して活性化され、原料の水酸基が結合している根元の炭素(α位炭素)から水素原子がヒドリドとしてアセトンに移動することによって、生成物であるカルボニル化合物に変換されます。

注目したい点として、溶媒のアセトンは還元されてイソプロパノールになっています。

多くの方がご存知かもしれませんが、この酸化反応は、Meerwein-Ponndrof-Verley還元(メーヤワイン-ポンドルフ-バーレイ還元、MPV還元)の逆反応になります。

つまり、原料のアルコールはOppenauer酸化されますが、アセトンはMPV還元されることになります。

これら二つの反応は可逆であり、反応の平衡をどちらに傾けるかによって酸化と呼んだり還元と呼んだりします。

MPV還元では、還元剤として作用するイソプロパノールを過剰に用いることで、原料であるカルボニル化合物を生成物であるアルコール側へ、反応の平衡を偏らせることに成功していました。

今回のOppenauer酸化では、原料であるアルコールを生成物であるカルボニル化合物側へ向かわせるため、酸化剤として作用するアセトンを大過剰量用いているわけです。

Oppenauer酸化は2級アルコールの酸化が得意

本反応は官能基選択性が非常に高い酸化反応のひとつです。

アミンやスルフィドなど、他の酸化剤では反応しうる官能基が共存していても、アルコール選択的に酸化反応が進行します。

これは、原料のアルコール、アルミニウム、およびアセトンがうまくバランスをとって6員環遷移状態を形成し、原料からヒドリドが移動する必要があるためです。

アミンやスルフィドでは、アルミニウムに配位するとは思いますが、強すぎるルイス塩基性のため、アセトンを含めた6員環遷移状態をうまくとれないためだと考えられます。

また、過酸化物のような活性な酸素が酸化を起こす反応でもないですしね。

Oppenauer酸化は、特に2級アルコールの酸化に有効です。

1級アルコールの酸化にも使えなくはないが、生成物であるアルデヒドがもう一分子のアルデヒドとアルドール反応を起こしやすく、反応系が複雑化する傾向があるためです。

また、1級アルコールの場合よりも2級アルコールの根元の炭素のほうが、炭素-水素結合が電子豊富な場合が多く、ヒドリドとして転位しやすいと考えられます。

立体障害も2級アルコールのほうが大きく、遷移状態において早くヒドリド移動してアルミニウムから逃れたい、解離したいという状況から、1級アルコールよりも2級アルコールの酸化が効率よく進行します。

MPV還元で、2級アルコールのイソプロパノールがよい還元剤として選ばれていることにも関連していますね。

まとめ

Oppenauer酸化は、非常に安価なアセトンを酸化剤として働かせられる反応であり、大きなスケールでの反応に有用な酸化反応です。

アルミニウムイソプロポキシドも安価であり、他の酸化剤と比べて毒性が低い点もメリットの一つです。

官能基許容性も高く、強みのある反応ですが、反応に加熱を要する点や反応時間が長いなど弱点もあります。

他の酸化剤の特徴と比較しながら、うまくOppenauer酸化の利点を活かせる化学者になりたいものですね。

関連記事です。

噂のMeerwein-Ponndorf-Verley還元に関する記事です。表裏一体の関係にありますね。

クロム酸酸化の代表例としてPDC酸化の記事を載せておきます。環境負荷の点で見劣りしますが、いい反応です。

こちらはDess-Martin試薬を用いた酸化反応です。簡単・マイルド・早いと三拍子揃っていますが、買うと高いです。